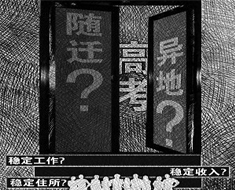

“父母要符合条件,学生还要符合条件。”上周,教育部部长袁贵仁初次明确随迁子女异地 高考考试的准基础知识槛组成部分,并讲解父母基本条件是“有稳定的工作,有稳定的住所,有稳定的收入”,学生的条件是“大概在这里学了小学、初中、高中,也会只不过高中才来,也会高中三年都在这里”。

一场关于异地高考考试门槛的大讨论就此展开。作为首都,北京的“门槛”早就是众人关注的焦点,一个不能否认的事实是,门槛的高低,将直接牵动几十万人乃至数百万人的利益。

专家说

就怕“移民的重压不但解决不了, 移民的动力反而会增强”

熊文钊( 中央民族大学 法学院教授,上书国务院及教育部对“异地高考考试”策略提出建议的15位学者之一):教育部的回话,真是千呼万唤,不过这次相对正面的回答,也算是有了进展,没白呼应,值得一定。但从内容来讲,我是不太认可的。这是一个“补丁”式的政策,还有非常大的改进空间,最根本的是“高考考试移民”的源头——公平问题没得到解决。

从提出的“三个条件”来看,学生的学籍年限如何定?你定了8年,6年学籍的如何解决?定了6年,5年的如何解决?还有“行业符合城市进步需要”,这个如何衡量?行行出状元,在北京能工作那样多年,你能说他的行业不符合城市进步需要?

从反向来讲,颁布了这类规定,父母就更有“奔头”了。可能以前还是一个盲目模糊不确定的状况,目前想,既然学籍多少年能在北京参加高考考试,我即使一算,什么时间把孩子接到北京来,让他读满多少年的书。父母为了孩子都宁可吃苦,把这类需要一条条都达到。“移民”的重压不但解决不了,“移民”的动力反而会增强,到头来就是“费力不讨好”。

“‘符合城市进步需要’的规定, 笼统含糊,等于多划了一道线”

刘练军(法学学者,上书国务院及教育部对“异地高考考试”策略提出建议的15位学者之一):“稳定住房”从严讲解的话,应该是要有我们的住房,能达到这个条件的首要条件就是有稳定的工作了,如此就剥夺了一部分人的利益。所以我的倡导是比较宽松的,不要以产权来判断是不是是稳定住房,只须人在北京就能。学籍的话,我感觉一年以上、含一年也已经足够。而那条“符合城市进步需要”的规定,笼统含糊,等于多划了一道线,多设置了一道门槛,难保不会被借助,使得颁布的政策最后流于形式。

随迁子女高考考试问题,不是单纯包含北京,还有不少大城市。假如政策真的推行起来,当地考生与之前那些届的考生相比,或许会遭到影响。但从总体公平的角度来讲,没影响。为何教育资源明明已经很丰富的城市,反而分数要低那样多?考生已经享受了30多年的打折了,在公平的道路上步子稍微迈得大一点,有哪些不敢呢?当然,对于居住在边远区域、基础教育薄弱的少数民族考生而言,教育公平尚需通过平等保护外的差别原则给予肯定的照顾,不然绝对的平等原则在他们身上会致使一种结果的不平等。

外地父母说

“从初中三年级就过来,跟北京孩子学一样的内容,有哪些怕角逐的啊”

高女性(石家庄人,在京从事文化服务工作):2008年的时候,大家把儿子从石家庄接到北京,在朝阳区一所普通小学读小学五年级。2010年划片就近入学,上了朝阳区的初中,今年开始读初中三年级了。

从大家父母角度来讲,也感觉要有肯定的门槛,不可以完全放开。譬如学籍方面,大家就提出北京、上海这类城市,孩子得至少有4年的学籍,最晚从初中三年级开始就得过来,高中也得在这上。如此的话都跟北京孩子学一样的内容了,水平也差不多,有哪些怕角逐的啊?

但对父母还要有过高的需要,如此就不好了。大家家庭条件还可以,夫妻双方都有固定工作,有社保,在我获悉的类似家庭中,算是中等偏上了。还有不少没社保的父母呢,孩子都是在北京生的,从婴幼儿园就开始在北京念书了,学籍那样长,如何不可以叫人家在北京高考考试了?房屋方面,目前有限购政策,交5年社保才能买,不是说想买就买的,如果颁布一个“有房屋且得满多少年”就卡住不少人了。还有“符合城市的需要”,北京需要哪种人呢?到时候又说“大家要建设国际化、高科技城市”,难道无需卖菜的、做买卖的这类人吗?

孩子就是应该和爸爸妈妈在一块。假如由于学籍的问题拆散家庭,我感觉是很残忍的。我认识一个四川的单亲家庭,爸爸和孩子在北京相依为命。孩子比我儿子大一岁,去年初中毕业,就回老家读高中去了。还有类似的家庭,把孩子送到国际学校,收费非常高。有一对爸爸妈妈在北京做买卖,卖茶叶的,女儿也被送回老家念书,孩子感觉自己“被抛弃了”。

教育部打这么大的“雷”,要解决多数人的问题还是少数人的问题?大家非常担忧一说根据各地实质状况制定策略,有的地方就开始拖,或者单看各条标准都还可以,合在一块看,符合条件的也就10%,但这也算颁布过政策了,这一页是否就翻过去了?

北京父母说

“孩子不怕角逐,怕的是恶性角逐”

张帆(孩子现在上高中一年级,自觉得我们的孩子已碰不上外地学生的角逐):我感觉我的看法比较中立,门槛要设,但不适合设的过高。譬如有固定住所,我觉得未必非如果有住房。住房目前的本钱太高,你说一个建筑工人,在北京盖了十多年房屋,他孩子的教育问题,是否应该在北京解决?我感觉应该,但他们一定买不起房屋。

这方面可以放宽一些,学生在北京学习的年限,我觉得应该从严。就读高中三年级一年就参加高考考试,如此一定没法同意。说白了,大家拥有在北京念书的资格,不也是从小学读起么?目前说从小学读起或许不现实,那样从初中就在北京上学,读够六年,与北京学生拥有同样的教育历程。我觉得这个门槛不算高,而且对于新北漂一族来讲,应该是个可以同意的门槛。

目前大家的教育讲究素质教育,要渐渐摆脱应试教育,那第一就得减少学生的应试重压。目前的孩子重压已经非常大,假如再无限制地将外地坏的经验带进去,那只能让更多的孩子受害。孩子不怕角逐,怕的是这种恶性角逐。难道以后北京的孩子也得打上吊瓶才算公平?

当然另外一方面,咱们应该把资源多放到外地去,别一股脑的都留在北京,教育资源平衡一点,就不会有那样多人挖空心思地“移民”,也就不会由于这个问题闹出这么多矛盾。

利害

借读生、留守生

门槛越低普惠越大

异地高考考试的门槛变化,将牵动多少人的利益?

有几组数字似可作为注脚。据2010年第六次全国人口普查数据公报,北京常住人口中,外省市来京职员为704.5万人,占常住人口的35.9%。

同样是人口普查数据,北京共有外省市借读生488520名,刨除8332名外籍学生,仍有逾48万外地生。这48万外地学生,将是异地高考考试门槛高低最直接的利益有关者。

而这48万人,还没加上因教育政策未能随爸爸妈妈来京,在家上学的留守学生。这一数字没明确数据,据教育部部长的表态,国内,留守儿童的数目有1000万人。

曾有有关机构推算过爸爸妈妈在京留守学生的数字。依据北京人口研究所的“2006年北京流动人口家庭户调查”,北京流动人口的平均户规模为2.28人,若以此数字除以上述外省市来京常住人口数目,约可估算出北京共有非户籍常住家庭309万户。排除单人未婚等特殊状况,已婚家庭约有260.8万户。如以一个家庭一个儿童计算,将至少有261万子女。据统计数字显示,爸爸妈妈在京儿童留守的比率约为45%,则可计算出留守儿童数目约为116万。此数据是现有借读生的2.4倍。

门槛抬一级

刷下上万人?

即使不计算这类留守儿童,门槛的随便变化,仍会涉及上万人的利益。在关于随迁子女高考考试门槛的表述中,教育部部长袁贵仁表示“大概在这里学了小学、初中、高中,也会只不过高中才来,也会高中三年都在这里,也大概高中一年在这里,因此各地会依据实质状况,确定哪种学生跟我的当地生是一样的。”

按此标准,则有数目不一样的学生入围。根据2010年人口普查结果,在北京上高中的异地学生为15556人,初中为73958人,中等职业学校为62593人,若将高考考试门槛设为“在北京上过小学”,这十余万人将可能被排除在范围以外。假如门槛提升到婴幼儿园高度,则又或有近27万已升入小学的学生可能失去受惠资格。

毋庸置疑,门槛越低,普惠越大。但从另一个人群的角度察看这一问题,将得出完全相反的结果。

2011年,北京高考考试考生人数约8万人,是近六年内人数最少的一次。高考考试人数持续降低的京城,高校录取 分数线 并未见降低,若异地高考考试“生力军”加入,京城高考考试必然愈加激烈。以现在异地借读中学生7万人的数字计算,异地高考考试开闸至少将京城考生提升两成。

这一计算,仍未将在家乡苦等高考考试开闸的留守学生计算在内。

虚拟

民间自制

“门槛标准”

事实上,互联网之中早有汇集民间智慧的“门槛标准”,虽纯属虚构,但其中很多标准与教育部的表态却有暗合之处:

(一)随爸爸妈妈在常常居住地上学,至高中毕业3年以上连续学籍的,高中毕业即可在常常居住地参加高考考试和录取;

(二)北京、上海两地,随爸爸妈妈在常常居住地上学,至高中毕业有连续4年以上学籍的,高中毕业即可在常常居住地参加高考考试和录取;

(三)爸爸妈妈常常居住地是指公民在工作和生活所在地连续工作和生活一年以上,依据自愿原则认定为常常居住地。工作和生活的证明包含:工作和收入证明(劳动合同、单位出具证明、薪资发放依据、纳税证明、社保证明等之一),租房合同(或房地产证)、水电费收据等;

(四)作为以上建议的补充建议,应尽快达成本城市地区内部的中、高等教育资源均衡。努力达成城市内部公办学校的硬件设施、师资力量相对均衡,居民子女可以就近上学,杜绝“择校”现象。同时,严格控制学籍的有效性,彻底消除高考考试移民的投机行为。